建設社会工学科は、私立明治専門学校開学から100年以上の伝統がある学科です。社会情勢の変化とともに、採鉱・鉱山分野から土木分野、そして建築・土木分野へと発展し続けています。

| 1907(明治40)年 | 私立明治専門学校設立許可(7月23日) |

| 1909(明治42)年 | 私立明治専門学校 開校(4月1日) 採鉱学科 設置 |

| 1921(大正10)年 | 官立移管(3月30日) 鉱山工学科 改称 |

| 1938(昭和13)年 | 採炭工学科 増設 |

| 1944(昭和19)年 | 明治工業専門学校(3年制) 改称(4月1日) 採鉱科 改称 |

| 1946(昭和21)年 | 採鉱科鉱山文化・採鉱科土木分科 設置 |

| 1949(昭和24)年 | 明治工業専門学校を包括、九州工業大学設置(5月31日) 鉱山工学科(第二期) 設置 |

| 1962(昭和37)年 | 機械工学第二学科 増設 |

| 1964(昭和39)年 | 開発土木工学科(旧鉱山工学科)へ改称 |

| 1988(昭和63)年 | 設計生産工学科建設工学コース 改組 |

| 1997(平成9)年 | 建設社会工学科 設置 |

| 1997(平成20)年 | 学科内コースを建築学コース、地域環境デザインコース、都市再生デザインコースに変更 |

| 1997(平成24)年 | 学科内コースを建築学コース、都市環境デザインコースに変更 |

建設社会工学科は、工学部の中でも女子学生が比較的多い学科です。その割合は次の通りです。

また、出身県別では地元の福岡県からの学生が半分を占めており、九州出身の学生が比較的多い学科です。

2017年度入学生男女構成比

男:66名 女:17名

2017年度現在における学部生の出身県構成比

福岡:271名、佐賀:22名、長崎:36名、熊本:17名、大分:28名、宮崎:24名、鹿児島:19名、沖縄:7名、山口:36名、愛媛:18名、その他:86名

建設社会工学科では、教育研究活動をサポートする様々な施設が用意されています。

省資源開発実験棟

1982年に建造された大型実験棟です。「省エネルギー化」「防災対策」「住環境の整備」といった課題を解決するとともに、新しいまちづくりを提案するために必要な実験を行っています。

-

大型風洞実験装置

九州で最大の大型風洞実験装置で、橋梁の耐風対策に関する模型実験に用いられています。

-

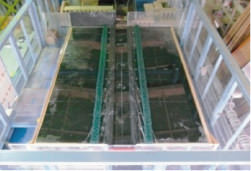

洪水氾濫水槽

都市部における河川氾濫をシミュレートするための水路実験装置です。

-

20m可変勾配水路

九州で最長クラスの水路実験装置です。

-

無響室

交通車両が発生させる騒音問題に関する研究を行っています。

-

2000kNアムスラー試験機

ものづくりに欠かせない建設材料の強度試験に用いられています。

-

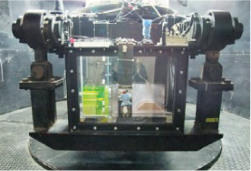

振動台実験装置

人工的に振動を与えることにより、地震による液状化を再現することのできる実験装置です。液状化のメカニズム解明や対策方法の提案などに役立てられています。

大型構造実験棟

耐震補強をはじめとする、橋梁や建築構造物の地震対策を提案するために必要な大型試験体実験を行うための施設です。1000kNの2軸載荷試験機や、疲労試験機などがあります。

-

二軸載荷試験装置

鉛直方向と水平方向に同時に荷重を作用させることのできる装置です。橋や建物の柱や梁を対象に、地震時の挙動や破壊メカニズムを明らかにする研究に活用されています。

建設社会工学棟

2003年3月に耐震補強工事が完了し、リニューアルされた本学科のシンボルです。1Fに各研究分野の実験・創作スペースが、2F・3Fに教員居室ならびに研究室があります。 また、本学科の主要な講義・演習も、本棟内の講義室にて開講されています。

-

遠心模型実験装置

人工的に作った土の層を実際の地盤に見立てることのできる実験装置で、災害発生のメカニズム解明や防災対策に関する研究に活かされています。